Vergangene Veranstaltungen

Diskussion/Gespräch | Film

Spuren // Filmraum und Gespräch

Gedenkstätte Bullenhuser Damm , Bullenhuser Damm 92-94, 20539 Hamburg

kostenlos

Programm:

18 Uhr: „Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ von Karl Siebig / 75 min // mit Gästen

20 Uhr: „Hammerbrook Blues“ von Louis Fried / 65 min // mit Gästen

Die Kinder vom Bullenhuser Damm

Karl Siebigs Film behandelt eines der furchtbarsten Naziverbrechen, das während der Diktatur in Hamburg begangen wurde. Kurz vor der Befreiung der Stadt wurden am 20. April 1945 20 Kinder in der Schule am Bullenhuser Damm, die damals zu einem Außenlager des KZ Neuengamme umfunktioniert worden war, erhängt und getötet. Ein leitender SS-Arzt hatte an den Kindern medizinische Experimente mit Tuberkuloseerregern durchgeführt. Getrieben von der Angst, dass die Alliierten diese Taten entdecken könnten, wurden die jungen Kinder auf Befehl ermordet. Mit ihnen wurden zwei Häftlingspfleger, zwei Häftlingsärzte und 24 sowjetische Kriegsgefangene hingerichtet. Anhand von Dokumenten und Augenzeugenberichten rekonstruiert der Film die tragischen Ereignisse.

Der Film entstand in einer Zeit, in der es zum Aufbau einer ersten Gedenkstätte in der Schule am Bullenhuser Damm kam, in der aber auch Neonazis einen Bombenanschlag auf den Ort verübten und in der die Versäumnisse der juristischen Aufarbeitung offenbar wurden. Siebigs Film ist eine Zeitreise in gleich mehrfacher Hinsicht.

Hammerbrook Blues

In dem Essayfilm "HAMMERBROOK BLUES" begibt sich Louis Fried auf Spurensuche in den Hamburger Stadtteil Hammerbrook. Einem Gebiet, in dessen Erscheinungsbild Krieg und Naziherrschaft bis heute eingeschrieben sind. Zwischen Brache und Wiederaufbau, Mahnmalen und Stadtplanung begegnet er seiner eigenen Familiengeschichte.

Salon und Filmraum:

Das Gebäude in Rothenburgsort, das 1944/45 als Außenlager des KZ-Neuengamme diente, ist heute in Teilen eine Gedenkstätte, die v.a. an die dort kurz vor Kriegsende von der SS ermordeten 20 jüdischen Kinder und 28 Erwachsenen erinnert. Abgesehen von einer Kita sind weite Flächen des Hauses jedoch seit Jahrzehnten ungenutzt. Für vier Tage aktivieren wir diesen Leerstand als einen Raum zum Reden, Zuhören und Filme schauen – samt einer Ausstellung zum Spannungsfeld „Gedenkorte und Stadtentwicklung“.

Der aktuelle Rechtsruck mit seinen west- und ostdeutschen Ausprägungen verschiebt die gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsökonomien in einer Weise, dass ohnehin marginalisierte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Und das alles geschieht innerhalb des Kontextes neoliberaler Stadtentwicklung, in denen Räume des Austauschs eher weniger als mehr werden und Gedenkorte in erster Linie über Besucher*innenzahlen bewertet und als Tourismusziele geratet werden. Gedenkorte sind erkämpfte Räume. Erkämpft von betroffenen Communities, Initiativen, Angehörigenverbänden und Allys für die “Gesellschaft”, die Allgemeinheit, in langwierigen Prozessen. Die Frage nach der Notwendigkeit und der Ausgestaltung von Erinnerungsorten muss stets am konkreten Ort aktualisiert werden. Die Debatte über eine künftige, darüber hinausgehende Nutzungsform, die Zugänglichkeit und historische Bedeutung des Ortes mit einbezieht, gilt es im Kontakt miteinander zu führen.

Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, wie gemeinwohlorientierte, soziokulturelle und stadtteilbezogene Zukünfte im Spiegel der Vergangenheit projiziert werden können.

Mehr Informationen hier

Veranstalter

So 27.04.25

17:00 Uhr

Gedenkstätte Bullenhuser Damm

Bullenhuser Damm 92-94

20539 Hamburg

kostenlos

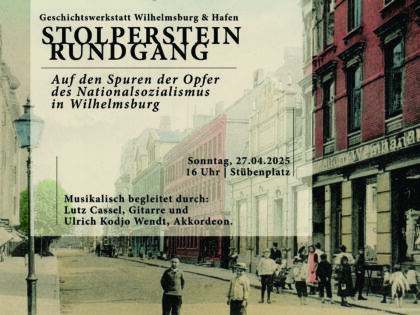

Stolpersteinrundgang

Stolpersteingrundgang in Wilhelmsburg

Stübenplatz, 21107 Hamburg

kostenlos, keine Voranmeldung erforderlich

Auf den Spuren der Opfer des Nationalsozialismus in Wilhelmsburg.

In Hamburg wurden ab 1941 etwa 7000 Menschen, jüdische Hamburger, Sinti und Roma in die Vernichtungslager der Nationalsozialisten deportiert. Nur wenige überlebten die Lager. In Wilhelmsburg erinnern Stolpersteine an diese Opfer; es waren jüdische Nachbarn, aber auch politisch Verfolgte. Der Rundgang erzählt aus ihren Lebensgeschichten, ihrem Alltag vor Beginn der Verfolgung und von ihrem Leiden.

Musikalisch begleiten uns Lutz Cassel und Ulrich Kodjo Wendt

Treffpunkt: Auf dem Stübenplatz unter dem Dach, 21107 Hamburg.

So 27.04.25

16:00 Uhr

Stübenplatz

21107 Hamburg

kostenlos, keine Voranmeldung erforderlich

Stolpersteinrundgang

Spaziergang zu den Billstedter Stolpersteinen

kostenlos, keine Voranmeldung erforderlich

Start: Kulturpalast Hamburg, Öjendorfer Weg 30a

Dauer: 3 Stunden

Seid dabei bei unserer Veranstaltung „Stadtplanung vs. Erinnerungskultur: Die Zukunft von Gedenkorten im Hamburger Osten“. Auf dieser Barkassenfahrt werden wir anhand verschiedener Orte aktuelle erinnerungskulturelle Diskussionen beleuchten, die sich mit den Themen NS-Zwangsarbeit, historische Verantwortung und der Rolle von Gedenkorten in der Stadtplanung auseinandersetzen.

Von den Landungsbrücken werden wir u.a. zum Lagerhaus G und zur ehemaligen Schule Bullenhuser Damm fahren, wo die Fahrt endet. Im Anschluss laden wir alle ein, dort die Filmvorführung „Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ (1983) von Karl Siebig zu sehen. Diese startet um 18 Uhr und dauert 75 Minuten.

Mehr Infos folgen bald!

Rundgang

Rundgang: Auf den Spuren von Widerstand und Verfolgung in St. Pauli

U-Bahn Station St. Pauli, Millerntorplatz , 20359 Hamburg

Anmeldung hier oder unter 040 / 314 254 (Anrufbeantworter)

In den Straßen St. Paulis erinnern zahlreiche Stolpersteine und einige wenige Gedenktafeln an den Terror der Nationalsozialisten. Antisemitismus, Rassismus, Homophobie, Euthanasie, Hass und Feindschaft gegen Andersdenkende führten zu faschistischen Übergriffen und brutaler Verfolgung, deren Grausamkeit bis heute nicht vergessen ist. Präsent sind aber auch die Spuren des Widerstands. Das Spektrum der Gegenwehr war breit und reichte von kommunistisch-sozialdemokratischer Untergrundarbeit über mutiges Verhalten von Nachbar:innen und Wehrmachtdeserteuren bis hin zu unangepassten Aktivitäten der Swing-Jugend.

Teilnahme kostenfrei - Spenden erwünscht

Anmeldung erforderlich - Begrenzte Teilnehmer:innenzahl

Treffpunkt: U-Bahnstation St. Pauli (Ausgang Reeperbahn/Millerntorplatz)

…mehr hier

Veranstalter

So 27.04.25

11:00 – 13:30 Uhr

U-Bahn Station St. Pauli

Millerntorplatz

20359 Hamburg

Anmeldung hier oder unter 040 / 314 254 (Anrufbeantworter)

Musik/Konzert | Vortrag/Lesung

Gemeinsam gegen das Vergessen

Grüner Bunker, Feldstraße 66, 20359 Hamburg, ehemaliger Leitstand, Level 0, Dach des Flakturms

Anmeldung hier (bitte die Veranstaltung nennen)

Der Flakturm IV an der Feldstraße ist seit vergangenem Sommer als neues Hamburger Wahrzeichen bekannt. Der begrünte Aufbau mit dem öffentlich zugänglichen Dachgarten zieht Menschen aus aller Welt an.

In dieser Veranstaltung wird der menschenverachtenden Geschichte des Bauwerks im Nationalsozialismus gedacht, das im Zweiten Weltkrieg als Gefechtsturm und Schutzbunker gedient hat. Ruhige Musik auf der Bratsche wechselt sich ab mit vorgetragenen Texten zur Geschichte des Bauwerks, zur Entstehung unter Einsatz von Zwangsarbeit und zu den Opfern von Luftangriffen während des 2. Weltkrieges, nicht nur in Hamburg und Deutschland.

Die Veranstaltung findet im ehemaligen Ersatzleitstand des Flakturms an der Feldstraße statt. Dieser repräsentiert die Gefechtsfunktion des Bunkers und ist auch nach dem grünen Aufbau als authentischer Ort des denkmalgeschützten Bauwerks zu besichtigen. Leider stehen nur wenige Sitzplätze im Leitstand zur Verfügung. Bei großem Interesse wird versucht, die Veranstaltung auch außen zu übertragen.

Durch die ca. 60minütige Veranstaltung führt der Verein Hilldegarden e.V., der den Informations- und Erinnerungsort zur Geschichte des Flakturms in verschiedenen Etappen aufbauen wird.

Musik von: Roswitha Elisabeth Killian (Bratsche)

Roswitha Killian studierte Viola bei Prof. Serge Collot in Paris und Prof. Hirofumi Fukai in Hamburg. Sie ist Bratschistin in verschiedenen kammermusikalischen Besetzungen und hat ausgedehnte Konzerterfahrung in der gesamten Kammermusikliteratur.

Veranstalter

Sa 26.04.25

19:00 Uhr

Grüner Bunker

Feldstraße 66

20359 Hamburg

ehemaliger Leitstand, Level 0, Dach des Flakturms

Anmeldung hier (bitte die Veranstaltung nennen)

Lange Nacht der Museen

»Spuren suchen, Wege finden« Musik und Führungen zur Langen Nacht

Gedenkstätte Bullenhuser Damm , Bullenhuser Damm 92-94, 20539 Hamburg

17 Euro, ermäßigt 12 Euro (Jugendliche von 13-17 Jahren 4 Euro)

Zur Langen Nacht der Museen findet im Rosengarten und der Gedenkstätte Bullenhuser Damm in Kooperation mit der Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm ein umfangreiches Programm mit Musik, Lesungen und Führungen statt.

Programm auf der Website der Langen Nacht der Museen

Für den Besuch ist ein Ticket der Langen Nacht der Museen notwendig (Eintritt in alle teilnehmenden Museen am Samstag, den 27. April 2025 von 18 bis 1 Uhr)

17 Euro, ermäßigt 12 Euro (Jugendliche von 13-17 Jahren 4 Euro)

Veranstalter

Kooperationspartner

Sa 26.04.25

18:00 Uhr

Gedenkstätte Bullenhuser Damm

Bullenhuser Damm 92-94

20539 Hamburg

17 Euro, ermäßigt 12 Euro (Jugendliche von 13-17 Jahren 4 Euro)

Lange Nacht der Museen

»Stimmen aus dem Widerstand« – Programm zur Langen Nacht

Geschichtsort Stadthaus , Stadthausbrücke 6, 20355 Hamburg

17 Euro, ermäßigt 12 Euro (Jugendliche von 13-17 Jahren 4 Euro)

Umfangreiches Programm zur Langen Nacht der Museen mit Rundgängen und Workshops.

18 Uhr Eröffnung der Sonderausstellung „GENERATIONEN. KZ-Überlebende und die, die nach ihnen kommen". Gespräch mit Mark Mühlhaus (Fotos) und Ulrike Jensen (Texte).

23.15 Uhr Treffpunkt: Museum

Programm auf der Website der Langen Nacht der Museen

Für den Besuch ist ein Ticket der Langen Nacht der Museen notwendig.

17 Euro, ermäßigt 12 Euro (Jugendliche von 13-17 Jahren 4 Euro)

Veranstalter

Sa 26.04.25

18:00 Uhr

Geschichtsort Stadthaus

Stadthausbrücke 6

20355 Hamburg

17 Euro, ermäßigt 12 Euro (Jugendliche von 13-17 Jahren 4 Euro)

Rechtspopulismus begegnet uns in verschiedenen Situationen im privaten, politischen, beruflichen, universitären und schulischen Alltag. Häufig fühlen wir uns in diesen Momenten ohnmächtig. In unseren Workshops und Webinaren wollen wir euch ermutigen und gemeinsam Strategien dafür erarbeiten, rechtspopulistischen Aussagen radikal höflich entgegenzutreten. Dafür arbeiten wir mit den Erfahrungen, die ihr mitbringt – und diskutieren gemeinsam mit euch, wie sich unsere Ansätze in eurem Alltag anwenden lassen.

Workshop von HAMM.BUNT, durchgeführt von K5 aus Berlin (https://www.kleinerfuenf.de)

Veranstalter

Diskussion/Gespräch | Film

Über- und Weiterleben // Filmraum und Gespräch

Gedenkstätte Bullenhuser Damm , Bullenhuser Damm 92-94, 20539 Hamburg

kostenlos

Programm:

17:00 Uhr: “Mendel Schainfelds zweite Reise nach Deutschland” von Hans-Dieter Grabe

/ 43 min

19:00 Uhr: „Pizza in Auschwitz“ von Moshe Zimmermann / 64 min

21:00 Uhr: "Nicht verRecken" von Martin Gressmann / 110 min

Pizza in Auschwitz

Der 52-minütige Dokumentarfilm „Pizza in Auschwitz“ von Moshe Zimmermann, dem Sohn von Holocaust-Überlebenden, erzählt in eindringlicher Offenheit von der Reise einer Familie und den qualvollen Erinnerungen eines über 70-jährigen Mannes, der einst in Auschwitz inhaftiert war. Der Film zeigt, dass der Holocaust und die traumatischen Erfahrungen, die damit verbunden sind, nicht nur die direkten Überlebenden beeinflussen, sondern auch deren Nachfahren. Er beleuchtet damit einen intergenerationalen Konflikt. Diese Dokumentation einer beeindruckenden Reise stellt das gewohnte Verständnis von Erinnerungskultur auf den Kopf. Danny Chenoch (74) hat 5 Vernichtungslager überlebt, darunter auch Auschwitz und hat diese Orte, an denen er seine Kindheit verlor, nach Ende des Krieges bereits mehrmals besucht. Nun will er eine solche Reise mit seinen Kindern machen und zum Abschluss eine Nacht in seiner alten Pritsche in Auschwitz verbringen. So begibt sich Danny zusammen mit seinem Sohn und seiner Tochter, die von der Idee nicht allzu begeistert sind, und einem Filmteam auf den Weg nach Auschwitz.

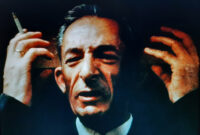

Mendel Schainfelds zweite Reise nach Deutschland

Der Filmemacher Hans-Dieter Grabe fährt Zug mit dem Holocaust-Überlebenden Mendel Schainfeld von Oslo nach München, weil dieser dort zu einer ärztlichen Untersuchung muss, in der Hoffnung, bescheinigt zu kriegen, dass seine Belastungen groß genug sind, um eine höhere Rente zu erhalten – als Ausgleich für die Arbeit, die er wegen der unbewältigten KZ-Zeit unfähig zu leisten ist. Der dreiviertelstündige Film ist ein einzigartiges Dokument: ein poröser Körper, ganz Stimme, in dem eine Schuld mit sich ringt, die doch die Leute empfinden müssten, die in der sonnenbeschienenen Landschaft hinter dem Fenster des Zugabteils leben; dass er sich fast entschuldigt dafür, nicht das Deutschland erlebt zu haben, von dem sein Vater ihm vorgeschwärmt hat; dass er leidet am Umstand, einem Toten im KZ das Brot genommen zu haben oder an der Tatsache, für die Sowjets nach Kriegsende nur ungenau übersetzt haben zu können (der Unterschied zwischen «Kriminal-» und «Geheimpolizei»), trotz all der Geschichten, mit denen sich Deutsche nach 1945 auf ‹Mitläufer› geschminkt haben, und der Bereitschaft der Siegermacht, Schuldige zu identifizieren. Selbst dafür, keinen Hass zu empfinden auf seine Peiniger, entschuldigt sich Schainfeld noch, auch wenn ihm das vielleicht ein Wohlgefühl verschaffen könnte: «Aber ich schaffe es leider nicht.»

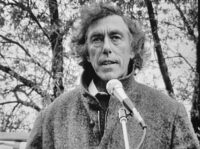

Nicht verRecken

Immer weiterlaufen, um mit dem Leben davonzukommen… Anfang 1945 werden überall dort, wo die Front in die Nähe der Konzentrationslager kommt, Gefangene Richtung Westen getrieben. Häftlinge aus den Lagern Sachsenhausen und Ravensbrück müssen bis zu 250 Kilometer marschieren. Anfang Mai werden die Überlebenden der Tortur in Raben Steinfeld bei Schwerin, in Ludwigslust, in Plau am See und noch weiter nördlich von der Roten Armee und der US-Armee befreit.

Über sieben Jahrzehnte später folgt Regisseur Martin Gressmann („Das Gelände“) den Hauptrouten der Todesmärsche durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, an denen heute 200 Gedenktafeln stehen. In seinem Film „Nicht verRecken“ lässt er die letzten, heute hochbetagten Zeugen zu Wort kommen. Einige von ihnen sprechen zum ersten Mal darüber. Sie erinnern sich an ein Grauen, das nicht verschwindet. Wie weit muss man zurückschauen, um zu verstehen, wie stark das Vergangene mit dem Heutigen verknüpft ist?

Trailer: hier

Salon und Filmraum:

Das Gebäude in Rothenburgsort, das 1944/45 als Außenlager des KZ-Neuengamme diente, ist heute in Teilen eine Gedenkstätte, die v.a. an die dort kurz vor Kriegsende von der SS ermordeten 20 jüdischen Kinder und 28 Erwachsenen erinnert. Abgesehen von einer Kita sind weite Flächen des Hauses jedoch seit Jahrzehnten ungenutzt. Für vier Tage aktivieren wir diesen Leerstand als einen Raum zum Reden, Zuhören und Filme schauen – samt einer Ausstellung zum Spannungsfeld „Gedenkorte und Stadtentwicklung“.

Der aktuelle Rechtsruck mit seinen west- und ostdeutschen Ausprägungen verschiebt die gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsökonomien in einer Weise, dass ohnehin marginalisierte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Und das alles geschieht innerhalb des Kontextes neoliberaler Stadtentwicklung, in denen Räume des Austauschs eher weniger als mehr werden und Gedenkorte in erster Linie über Besucher*innenzahlen bewertet und als Tourismusziele geratet werden. Gedenkorte sind erkämpfte Räume. Erkämpft von betroffenen Communities, Initiativen, Angehörigenverbänden und Allys für die “Gesellschaft”, die Allgemeinheit, in langwierigen Prozessen. Die Frage nach der Notwendigkeit und der Ausgestaltung von Erinnerungsorten muss stets am konkreten Ort aktualisiert werden. Die Debatte über eine künftige, darüber hinausgehende Nutzungsform, die Zugänglichkeit und historische Bedeutung des Ortes mit einbezieht, gilt es im Kontakt miteinander zu führen.

Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, wie gemeinwohlorientierte, soziokulturelle und stadtteilbezogene Zukünfte im Spiegel der Vergangenheit projiziert werden können.

Mehr Informationen hier

Veranstalter

Sa 26.04.25

17:00 Uhr

Gedenkstätte Bullenhuser Damm

Bullenhuser Damm 92-94

20539 Hamburg

kostenlos

Ein Rundgang rund um den ehemaligen Flakbunker an der Feldstraße

Spätestens seit der Aufstockung und Begrünung des ehemaligen Flakturms auf dem Heiligengeistfeld ist dieses einzigartige Bauwerk aus der NS-Zeit stark im Fokus der Öffentlichkeit. Während die Einen die Verwandlung zum neuen Wahrzeichen Hamburgs begrüßen, kritisieren die Anderen die Eventisierung dieses Ortes und beklagen den Verlust des Mahnmal-Charakters. Ein angemessener Informations- und Gedenkort im oder auf dem ehemaligen Flakbunker wurde noch nicht realisiert.

Der Rundgang befasst sich mit der Geschichte dieses Gebäudes und seiner gegenwärtigen Nutzung.

Treffpunkt: vor dem Haupteingang des Bunkers

Veranstalter

Workshop

#WaswillstDutun? für Erwachsene

Friedrich-Ebert-Stiftung , Mönckebergstraße 22, 20095 Hamburg

kostenlos, Anmeldung hier

Ein multimediales Projekt zur Gegenwartsrelevanz von Familiengeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs.

Die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs prägt Menschen überall auf der Welt. Das Projekt #WaswillstDutun? möchte Menschen zur Recherche und Reflektion der eigenen Familiengeschichte sowie dem Austausch über diverse Familiengeschichten ermutigen und sie darin bestärken, sich aktiv an der Gestaltung des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft zu beteiligen. #WaswillstDutun? Setzt auf den Prozess des Sich-Begegnens und des Kennenlernens andere Perspektiven.

Der Dialog über Familiengeschichten während der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges kann der Vielfalt der Familiengeschichten und ihre Auswirkungen auf die Folgegenerationen sichtbar machen und verdeutlicht das Kontinuum Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Austausch mit anderen kann helfen, die eigenen Gedanken und Emotionen zu ordnen. Neu Perspektiven kennenzulernen kann es erleichtern, die eigene zu reflektieren.

Voraussetzung für die Teilnahme sind grundlegende Kenntnisse über die eigene Familiengeschichte während der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei dem Workshop keine psychotherapeutische Unterstützung anbieten können.

- © SHGL / Zeichnung Natyada-Tawonsri

Veranstalter

Sa 26.04.25

10:00 – 15:00 Uhr

Friedrich-Ebert-Stiftung

Mönckebergstraße 22

20095 Hamburg

kostenlos, Anmeldung hier

Musik/Konzert

La Cumpaneia

Teehaus Große Wallanlagen, Holstenwall 30, 20355 Hamburg

Displaced Persons: Von der überlebenswichtigen Kraft der Kultur

Ein Abend zur Erinnerung an die Displaced Persons. Displaced: das bedeutet so viel wie „verstellt“, „am falschen Platz“. Damit waren bei Kriegsende schätzungsweise 10-12 Millionen Menschen gemeint: vor allem nichtdeutsche Überlebende der Konzentrationslager, ehemalige Zwangs- und Zivilarbeiter*innen, Flüchtlinge, deutsche Verfolgte des NS-Regimes. Viele hatten den nationalsozialistischen Terror nur knapp überlebt, waren krank und bedürftig. Untergebracht wurden sie vorübergehend in DP- Camps der drei westlichen Besatzungszonen, aber auch in anderen Ländern wie Österreich, Italien oder Norwegen. Die DPs sollten repatriiert werden, in ihre Heimatländer zurückkehren - oder emigrieren, in einem anderen Land neu beginnen. Ein jahrelanger, oft entbehrungsreicher und gewaltvoller Prozess – manche Lager existierten bis Ende der 1950er Jahre. Hingegen gab es keine in der sowjetischen Besatzungszone, da die Regierung beschlossen hatte, alle Bürger*innen bei Kriegsende ausnahmslos zu repatriieren, also unabhängig von individuellen Wünschen und zwangsweise.

Wir fragen: welche Rolle spielte Kultur, Kunst und Kabarett für widerständiges Überleben und Neubeginn? Welche Traditionen wurden gepflegt, wieder belebt - oder abgewehrt?

Z.B. Hamburg: Britische Militäreinheiten beschlossen, im geräumten KZ Neuengamme Baracken zur Unterbringung von DPs herzurichten – insbesondere für befreite sowjetische Zwangsarbeiter*innen. In einem anderen Teil des Lagers wurden deutsche Kriegsgefangene untergebracht.

Z.B. DP-Camp Bergen-Belsen: in der Britischen Zone in der Nähe des Konzentrationslagers errichtet. Ab 1946 lebten hier überwiegend jüdische DPs aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern. Bis zur Auflösung des DP-Camps im Sommer 1950 entfaltete sich ein vielfältiges Kulturleben. Viele der Überlebenden knüpften an altvertraute jüdische Traditionen an - aus Russland, der Ukraine – entwickelten neue Formen. Oft in kritischer Abgrenzung zur „klassischen deutschen“ Musik - die aber auch durch Künstler*innen wie Anita Lasker, Cellistin im Frauenorchester des KZ-Ausschwitz-Birkenau, erklang. Die geschwächte Lasker musste nach der Befreiung das Cello-Spiel wieder erlernen – und war im DP-Camp auch Mitglied des „Katset“-Theaters. Oder die Tänzerin und Choreografin Dolly Kotz, die hier Solo- und Gruppentänze entwickelte, später in Israel in der Jugendbildung arbeitete und ihre Memoiren „Dancing behind the Wire“ veröffentlichte.

Multimedial erinnern wir an diesen internationalen kulturellen Widerstand.

Wort: Wiebke Johannsen; Musik: Melanie Mehring; Bild und Wort: Dr. phil. Birgit Kiupel

------------------

Literatur:

Sophie Fetthauer: Musik und Theater im DP-Camp Bergen-Belsen. Zum Kulturleben der jüdischen Displaced Persons 1945-1950, Neumünster 2012

Dolly Kotz-Friedler: Das Theater hinter dem Stacheldraht. Berlin 1993.

Anita Lasker-Wallfisch: Ihr sollt die Wahrheit erben-die Cellistin von Auschwitz. Erinnerungen, Hamburg 2000.

Fr 25.04.25

19:30 Uhr

Teehaus Große Wallanlagen

Holstenwall 30

20355 Hamburg

Meine Heimat ist die Musik

Kinder- und Familienzentrum , Dringsheide, 3,, 22119 Hamburg

kostenlos

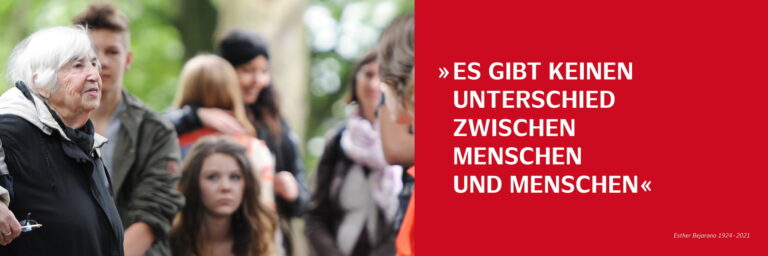

Joram Bejarano

Eine musikalische Biografie für Esther Bejarano

Joram Bejarano liest aus einem Text seiner Ehefrau Bettina Sefkow, die sich darin eindrucksvoll mit der musikalischen Biografie ihrer Schwiegermutter auseinandersetzt.

Esther Bejarano (1924-2021) war Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz. Als Mitglied des Mädchenorchesters spielte sie Akkordeon - Musik rettete ihr das Leben.

Nach dem Krieg kämpfte sie unermüdlich gegen das Vergessen, gegen Rassismus und Antisemitismus - mit Musik, Worten und Haltung.

Einlass: 18:00 Beginn: 18:30

Veranstalter

Fr 25.04.25

18:00 Uhr

Kinder- und Familienzentrum

Dringsheide, 3,

22119 Hamburg

kostenlos

Diskussion/Gespräch | Film

Widerstand // Filmraum und Gespräch

Gedenkstätte Bullenhuser Damm , Bullenhuser Damm 92-94, 20539 Hamburg

kostenlos

Programm:

17:00 Uhr: "Dann vergesse ich alles” von Daniel Poštrak u.a. / 15 min // PREMIERE mit Gästen

17:45 Uhr: “Mirjam - Leben mit Mauthausen” von Allegra Schneider u.a. / 37 min

19:00 Uhr: “Wir dürfen es nicht vergessen” von Thorsten Wagner / 74 min

21:00 Uhr: “Nelly & Nadine “ von Magnus Gertten / 92 min

Dann vergesse ich alles

Aufgereiht treiben die Fahrzeugkarosserien langsam durch eine Industriehalle. Von Hand schleift Ali Rıza Ceylan hier Lackierfehler. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet er bei Ford am Fließband. In den Pausen zieht er sich zurück. An einem Tisch, abseits des Produktionstrubels, sitzt Ali Rıza und lässt im Schein einer Neonröhre auf den Resten der Schleifpapiere Kunstwerke entstehen. „Malen tut mir gut“ sagt er. Selbst seine Erfahrung als Überlebender von rassistischem Terror tritt dann in den Hintergrund. Ali Rızas Bilder entstehen nicht für das große Publikum und finden überraschend doch ihren Platz in einem großen Museum. „Dann vergesse ich alles“ ist ein Film über den durch rassistische Gewalt verursachten Schmerz, die Widerstandskraft durch Kunst und nicht zuletzt, die Geschichte einer späten Anerkennung.

Mirjam - Leben mit Mauthausen

Mirjam Ohringer wurde 1924 geboren. Schon als Kind unterstützte sie mit ihren Eltern Untergetauchte, die aus Deutschland in die Niederlande flohen. Als die Niederlande von den Deutschen besetzt werden ist sie 16 Jahre alt und im kommunistischen Milieu aktiv, z.B. bei der Verbreitung der kommunistischen Parteizeitung „Wahrheit“. Im Jahr 1942 musste sie untertauchen, weshalb sie den Krieg überlebte.

1982 fuhr sie zum ersten Mal nach Mauthausen, wo ihr Verlobter Ernst Josef Prager ermordet worden war. Sie wurde zum Gründungsmitglied des Niederländischen Mauthausen-Komitees, dessen Vorsitzende sie zuletzt auch war. Am Ende ihres Lebens erzählt sie vom antifaschistischen Widerstand und den Verlusten, die bis heute wirken.

Trailer: hier

Wir dürfen es nicht vergessen

Der Dokumentarfilm porträtiert die Hamburgerin Antje Kosemund, die 1928 geboren wurde und in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen ist.

Ihr Vater wurde im Mai 1933 durch die Gestapo verhaftet, ihre Mutter starb früh und ihre Schwester Irma fiel dem »Euthanasie«-Mordprogramm der Nazis zum Opfer. Im Gespräch mit ihr erscheinen Menschen, Orte, Straßen und Gebäude. Sie alle erzählen ihre Geschichte vom kommunistischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus und von einer Spur im Vernichtungsprogramm der Aktion T4, die bis nach Wien führt. Antje Kosemunds Erinnerungen sind Zeugnis eines widerständigen Lebens und ein Dokument gegen das Vergessen.

Trailer: hier

Nelly & Nadine

Der Film erzählt die unglaubliche Geschichte zweier Frauen, die sich in einem Konzentrationslager ineinander verlieben. Die belgische Opernsängerin Nelly Mousset-Vos und die chinesische Widerstandskämpferin Nadine Hwang lernen sich Heiligabend 1944 im KZ Ravensbrück kennen, wo beide Gefangene sind. Kurz vor Kriegsende werden sie getrennt, finden sich wieder, ziehen nach Venezuela, um dort ihre Liebe frei leben zu können. Viele Jahre lang wurde Nellys und Nadines bemerkenswerte Liebesgeschichte geheim gehalten, sogar vor engsten Familienmitgliedern. Jetzt hat Nellys Enkelin Sylvie das Privatarchiv des Liebespaars geöffnet. Magnus Gertten berührender Dokumentarfilm erzählt anhand von Nellys Tagebuch und Fotos, Liebesbriefen und Filmrollen eine bemerkenswerte Geschichte über den Horror des Krieges, gut gehütete Familiengeheimnisse und die Liebe gegen alle Widerstände. Der Film wurde bei der BERLINALE mit dem Teddy Award ausgezeichnet, die höchste Ehrung für einen LGBTQ+ Film.

Trailer: hier

Salon und Filmraum:

Das Gebäude in Rothenburgsort, das 1944/45 als Außenlager des KZ-Neuengamme diente, ist heute in Teilen eine Gedenkstätte, die v.a. an die dort kurz vor Kriegsende von der SS ermordeten 20 jüdischen Kinder und 28 Erwachsenen erinnert. Abgesehen von einer Kita sind weite Flächen des Hauses jedoch seit Jahrzehnten ungenutzt. Für vier Tage aktivieren wir diesen Leerstand als einen Raum zum Reden, Zuhören und Filme schauen – samt einer Ausstellung zum Spannungsfeld „Gedenkorte und Stadtentwicklung“.

Der aktuelle Rechtsruck mit seinen west- und ostdeutschen Ausprägungen verschiebt die gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsökonomien in einer Weise, dass ohnehin marginalisierte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Und das alles geschieht innerhalb des Kontextes neoliberaler Stadtentwicklung, in denen Räume des Austauschs eher weniger als mehr werden und Gedenkorte in erster Linie über Besucher*innenzahlen bewertet und als Tourismusziele geratet werden. Gedenkorte sind erkämpfte Räume. Erkämpft von betroffenen Communities, Initiativen, Angehörigenverbänden und Allys für die “Gesellschaft”, die Allgemeinheit, in langwierigen Prozessen. Die Frage nach der Notwendigkeit und der Ausgestaltung von Erinnerungsorten muss stets am konkreten Ort aktualisiert werden. Die Debatte über eine künftige, darüber hinausgehende Nutzungsform, die Zugänglichkeit und historische Bedeutung des Ortes mit einbezieht, gilt es im Kontakt miteinander zu führen.

Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, wie gemeinwohlorientierte, soziokulturelle und stadtteilbezogene Zukünfte im Spiegel der Vergangenheit projiziert werden können.

Mehr Informationen hier

Veranstalter

Fr 25.04.25

17:00 Uhr

Gedenkstätte Bullenhuser Damm

Bullenhuser Damm 92-94

20539 Hamburg

kostenlos

Ein multimediales Projekt zur Gegenwartsrelevanz von Familiengeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs.

Die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs prägt Menschen überall auf der Welt. Mit dem Workshop #WaswillstDutun? möchten wir Schüler*innen ermutigen, mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen und den Austausch mit anderen zu suchen. Auch wollen wir sie darin bestärken, sich aktiv an der Gestaltung des Zusammenlebens in

unserer Gesellschaft zu beteiligen.

#WaswillstDutun? setzt auf den Prozess des Sich-Begegnens und des Kennenlernens anderer Perspektiven. Denn der Austausch mit anderen kann helfen, die eigenen Gedanken und Emotionen zu ordnen. Neue Perspektiven kennenzulernen kann es erleichtern, die eigene zu reflektieren.

Veranstalter

![st pauli archiv logo s[1]](https://gedenken-hamburg-mitte.de/src/files/st-pauli-archiv_logo_s1.png)