Woche des Gedenkens Hamburg-Mitte – In Memoriam Esther Bejarano

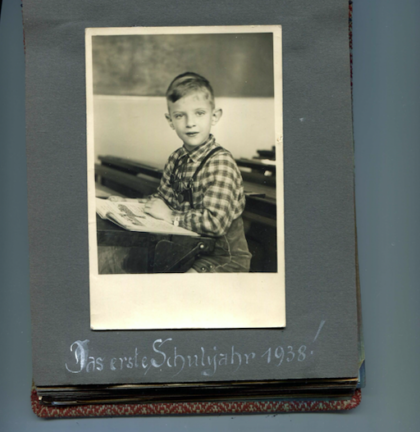

2024 hätte Esther Bejarano ihren 100. Geburtstag gefeiert. Im September 2020 gab sie eines ihrer letzten Interviews Schüler*innen im Rahmen des Projektes "Familiengeschichten aus der NS-Zeit" gegeben.

Zum ganzen Interview mit Esther Bejarano geht es hier.

Gedenkfeier der Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm 2024

Gedenkfeier vom 19. April 2024 für die zwanzig jüdischen Kinder, die 1945 gemeinsam mit zwei französischen Ärzten und zwei niederländischen Häftlingspflegern in der Schule am Bullenhuser Damm von der SS ermordet wurden. In derselben Nacht starben auch mindestens 24 sowjetische KZ-Häftlinge. Zur Gedenkfeier waren Familienangehörige der Kinder aus Deutschland, Israel, den Niederlanden und der USA, sowie Gäste aus Italien angereist.

Die medizinischen Experimente des Kurt Heißmeyer

Zum Online-Vortrag Anna von Villiez

Der Arzt Kurt Heißmeyer unternahm im Auftrag der SS ab April 1944 grausame Menschenversuche zur Wirkung und Behandlung von Tuberkulose im Konzentrationslager Neuengamme. Mehrere Gruppen wurden zwangsweise zu seinen Versuchspersonen. Während über die jüngsten Opfer, bekannt als „Kinder vom Bullenhuser Damm“ vieles bekannt ist, liegen die Biografien der erwachsenen Häftlinge, die für die Versuche missbraucht wurden, noch weitgehend im Dunkeln. Dieser Online-Vortrag stellt vorhandene Quellen zu der wenig bekannten Gruppe aus dem Prozess gegen Kurt Heißmeyer vor und möchte zur weiteren Forschung und Diskussion anregen.

Holocaust und Nationalsozialismus als Thema im Sachunterricht in der Grundschule

Workshop für Lehrkräfte

25.04.2024

16-18 Uhr

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

Wie kann eine kindgerechte Umsetzung im Sachunterricht gelingen? Dazu werden im Workshop Zugangsweisen wie die Arbeit mit Kinderbüchern und mit Orten der Erinnerung/des Gedenkens aufgezeigt und erarbeitet, sowie biografische und lokalgeschichtliche Zugänge vermittelt.

Der Workshop knüpft an der aktuellen Lebenswelt der Kinder und deren Umgang mit dem Thema Holocaust und Nationalsozialismus an und zeigt Ideen für die Vermittlung grundlegender Konzepte

Ein Workshop von Karen Weddehage und Nina Weißenborn, Fakultät für Erziehungswissenschaft, Universität Hamburg

Anmeldung unter:

Antisemitismus – Gibt’s bei uns, oder?

Workshop für Lehrkräfte

Mo, 6. Mai

17.00 Uhr

Zentralbibliothek, Raum Oberdeck auf Ebene 3

Die Wahrnehmung von Antisemitismus und das Sprechen darüber haben seit dem Terrorangriff der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 deutlich zugenommen. In wohl allen Hamburger Schulen wurde und wird über die Ereignisse und die Folgen durch den Krieg Israels gegen die Hamas diskutiert. Viele Erwachsene fragen sich in diesem Zusam-menhang, ob Äußerungen, die sie hören, antisemitisch sind, wo die sogenannte Rote Linie ist und was zu tun ist, wenn...

Diese Veranstaltung wird ausgehend von Fällen und Phänomenen

Hilfestellungen geben, Antisemitismus zu erkennen, ihn zu benennen und zu intervenieren.

Ein Workshop von Johanna Jöhnck, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.

Anmeldung unter: johanna.joehnck@li-hamburg.de

Nahostkonflikt: »Das lange Echo des Holocaust«

Schulveranstaltung ab Klasse 9

Mo, 6. Mai

09.30 Uhr

Zentralbibliothek

kostenlos

Der muslimische Lehrer Hédi Bouden und der jüdische ehemalige Schulleiter Ruben Herzberg haben beide Begegnungsprojekte durch-geführt, in denen sich deutsche, israelische und palästinensische Jugendliche begegnet sind. Sie wissen um die Geschichte des Nahost-Konflikts und dem Zusammenhang zur deutschen Geschichte. Bei dieser Veranstaltung berichten sie davon, zeigen Videoausschnitte von den Begegnungen und beantworten Fragen der Schülerinnen und Schüler.

Ruben Herzberg hat Deutsch und Politik/Geschichte studiert. Er war von 1994 bis 2018 Schulleiter des Gymnasiums Klosterschule Hamburg. Seit 2019 leitet er, gemeinsam mit seiner Frau Ingrid Herzberg, die Redaktion der pädagogischen Fachzeitschrift

HAMBURG MACHT SCHULE. Ruben Herzberg ist 1951 in Haifa/Israel geboren, seine Eltern waren dorthin aus Nazi-Deutschland geflohen.

Hèdi Bouden hat Germanistik und Soziologie auf Lehramt sowie Islamwissenschaften studiert und unterrichtet die Fächer Deutsch, Politik/Geschichte, Theater und Kunst. Er ist seit 2015 Lehrer und Kulturbeauftragter am Helmut-Schmidt-Gymnasium Hamburg-Wilhelmsburg und koordiniert die Schulpartnerschaft mit Yad Vashem sowie den Israel-Austausch. Er hat einige bilaterale Kunst- und Theater-projekte umgesetzt und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Shimon-Peres-Preis und dem Bertini-Preis. Hédi Bouden ist 1983 in Hamburg geboren, seine Eltern stammen aus Tunesien.

Vortrag und Diskussion zum Nahostkonflikt und der Erinnerungskultur in Deutschland.

Link zum Gespräch vom 01.11.2023

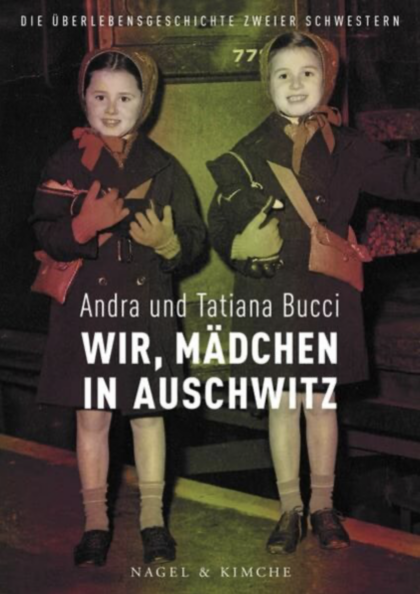

Zeitzeuginnengespräch mit Andra und Tatiana Bucci

Schulveranstaltung ab Klasse 9

Zwei Holocaustüberlebende erzählen

Moderation: Ingo Zamperoni, NDR

Mo, 22. April

11.00 Uhr

Thalia-Theater

kostenlos

Als Andra und Tatiana 1944 nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden, waren die beiden vier und sechs Jahre alt.

In dem Gespräch und Auszügen aus den Dokumentationen Nazijäger - Reise in die Finsternis"(ARD/NDR) und „Wir, Mädchen in Auschwitz" (SPIEGEL TV) berichten die Schwestern von dem, was sie in Auschwitz erleben mussten. Ihr Cousin Sergio war zuerst im selben Kinderblock unterge-bracht, wurde dann aber ins KZ Neuen-gamme in Hamburg geschickt. Er ist eins der zwanzig ermordeten jüdischen Kinder vom Bullenhuser Damm.

Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, Fragen an Andra und Tatiana Bucci zu stellen. Das Gespräch findet mit Dolmetschern auf Italienisch und Deutsch statt.

Eine Veranstaltung der Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm

e. V. in Kooperation mit dem Bertini-Preis e.V., dem Istituto Italiano di Cultura Hamburg, dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI), dem NDR und dem Thalia Theater.

Das Buch "Wie, Mädchen in Auschwitz" ist im Verlag Nagel & Kimche erschienen (Übersetzung: Ulrike Schimming).

Erzählcafé »Familiengeschichten aus der NS-Zeit«

Schulveranstaltung ab Klasse 9

Mi, 24. April und Fr, 26. April

jeweils 10:00 – 12:00 Uhr

Zentralbibliothek

kostenlos

Anmeldung unter anmeldung@gedenken-hamburg-mitte.de

In diesem Erzählcafé treffen Schülerinnen und Schüler Menschen mit berührenden Familiengeschichten, die einen direkten Bezug zur NS-Zeit haben. Sie kommen aus jüdischen Familien, Familien mit NS-Tätern oder haben Familienmitglieder, die während der NS-Zeit im Widerstand gegen die Nationalsozialisten waren.

Die Kriegsvergangenheit zeigt auch heute noch in vielen Familien Spuren, bis in die 2., 3. und 4. Generation hinein. Die Autorin Sabine Bode („Kriegsenkel") beschreibt dies so: „Es gibt in Deutschland keine Familie, an der der Krieg und die NS-Zeit spurlos vorbeigegangen sind.(...) Es fehlt nicht an Fakten. Mag sein. Was aber sicher fehlt, ist ein Verständnis für die Auswirkungen dieser Vergangenheit. Was bedeutet diese Erbschaft für unsere persönliche Identität, für unsere Familien-identität und letztlich auch für unsere gesellschaftliche Identität?"

In kleinen Gruppen können Gespräche geführt und von den Schülerinnen und Schülern Fragen gestellt werden an:

Maria Borstelmann, Barbara Brix, Bernhard Esser, Ulrich Gantz, Ruben Herzberg, Norma van der Walde, Rüdiger Pohlmann, Lior Oren, Daniel Rebstock, Sandra Wachtel.

Erinnerungen und Familiengeschichten im persönlichen Gespräch erfahren.

Zum Interviewprojekt „Familiengeschichten aus der NS-Zeit"

Graffiti-Workshop zum Thema Erinnerung

Sichtbares Gedenken im Alltag schaffen.

Workshop ab Klasse 5

Die Woche des Gedenkens bietet einer Schule oder einer Jugendeinrichtung die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche sich in einem Graffiti-Workshop mit dem Thema Erinnerung im Bezug auf die NS-Zeit auseinandersetzen.

Mit einem professionellen Sprayer werden alle Grundkenntnisse gelernt und an einem lokalen Beispiel der Erinnerungskultur ein Motiv ausgewählt. Für den Graffiti-Workshop muss eine Außenfläche zur Verfügung gestellt werden, an der zukünftig dauerhaft erinnert wird und die auch als Ort für Gedenktage genutzt werden kann.

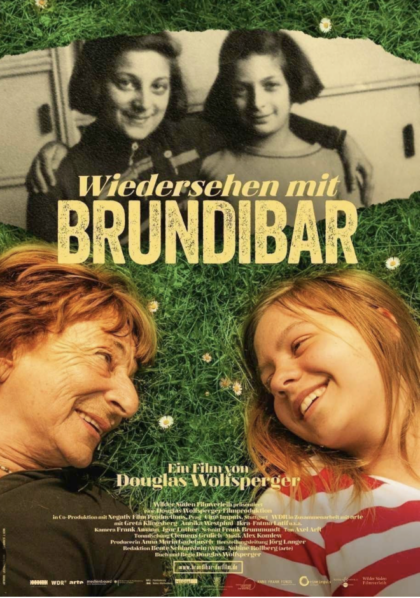

Wiedersehen mit Brundibár

Kinoprogramm im Metropolis

im Rahmen der Woche des Gedenkens Hamburg-Mitte

Di, 30. April

11.00 Uhr

kostenlos

Anmeldung unter info@kinemathek-hamburg.de

Ein Dokumentarfilm von Douglas Wolfsperger (85 Min.)

Die Kinderoper »Brundibár« wurde im Ghetto Theresienstadt aufgeführt, um der Welt gegenüber die Zustände im KZ zu verschleiern. Greta Klingsberg ist eine der wenigen Überlebenden der Originalbesetzung von »Brundibár« und trifft auf einer Reise nach Theresienstadt Jugendliche aus Berlin, die das Stück wieder aufführen. Nach dem Film steht der Regisseur Douglas Wolfsperger für Fragen zur Verfügung.

In Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Hamburg e.V., gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg.

Trailer zum Film

Where Does The Hate Come From?

Kinoprogramm Metropolis

Fr, 3. Mai

09.00 Uhr

kostenlos

Anmeldung unter info@kinemathek-hamburg.de

Ein Film von Leonie Palm & Martin Steimann, Deutschland 2023 (72 Min.)

Zwei Gruppen junger Israelis reisen nach Hamburg, die eine identifiziert sich als jüdisch, die andere als arabisch-israelisch. In Deutschland treffen sie auf Gleichaltrige aus dem Stadtteil Wilhelmsburg, die überwiegend einen (post-) migrantischen Hintergrund haben.

Nachgespräch mit Protagonisten des Films.

Trailer zum Film

Why Should I Care?

Kinoprogramm Metropolis

im Rahmen der Woche des Gedenkens Hamburg-Mitte

Do, 2. Mai

09.00 Uhr Teil 1

11.00 Uhr Teil 2

kostenlos

Anmeldung unter info@kinemathek-hamburg.de

Ein Film von Martin Steimann, Deutschland 2021/22

Der erste Akt: Jugendliche aus Hamburg-Wilhelmsburg begeben sich auf eine herausfordernde Reise nach Israel - voller Höhen und Tiefen.

Der zweite Akt: Gegenbesuch der Israelis in Hamburg. Die Jugendlichen aus Sderot sehen sich damit konfrontiert, dass sie primär als Repräsentanten der israelischen Politik wahrgenommen werden.

Nachgespräch mit Protagonisten des Films.

Erinnern mit Games

Workshop ab Klasse 7

Di, 23. April – Do, 25. April

Uhrzeit nach Absprache

Gedenkstätte Bullenhuser Damm

kostenlos

Das Digital Remembrance Game „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm" soll zukünftig eine Ergänzung zum Angebot der Gedenkstätte Bullenhuser Damm für Schulen bieten.

Im Workshop können die Schülerinnen und Schüler das digitale Game testen und bewerten. Anschließend begeben wir uns auf einen Rundgang in der Gedenkstätte und sprechen über die Verbindungen zwischen dem Spielgeschehen und dem realen Ort.

Die Gedenkstätte erinnert an 20 jüdische Kinder und mindestens 28 Erwachsene, die am 20. April 1945 im Keller des leerstehenden Schulgebäudes am Bullenhuser Damm, von der SS ermordet wurden. In dem ehemaligen Schulgebäude befindet sich heute die Gedenkstätte. Vor ihrer Ermordung wurden die Kinder zu pseudomedizinischen Versuchen im KZ Neuengamme missbraucht.

Information zum Spiel

Workshop mit Führung durch die Gedenkstätte Bullenhuser Damm.

Zeitzeug:innengespräch: Kriegsende und Nachkriegszeit in Hamburg

Schulveranstaltung ab Klasse 7

Di, 7. Mai

10:30 – 12:00 Uhr

Zentralbibliothek

»Wir berichten von unseren eigenen Erlebnissen und Gefühlen und lassen dadurch Geschichte lebendig werden.«

Mit Claus Günther, 93, Ingrid Kosmala, 82 und Rolf Schultz-Süchting, 79 Jahre alt.

»Unsere Aufgabe sehen wir darin, für die jüngere Generation Gesprächspartner zu sein bei ihrem Bemühen, die Geschichte unseres Landes vom Nationalsozialismus und seinen Auswüchsen, über den Zweiten Weltkrieg, danach Wohnungsnot, Nahrungs- und Kohlemangel, Integrierung von Flüchtlingen und Schwerbehinderten, Währungsreform und den Neuanfang mit erheblicher Unterstützung seitens der westlichen ‚Siegermächte' und unter dem von uns als Glücksfall der Geschichte empfundenen Grundgesetz, dann die Entwicklung in den 50er und 60er Jahren mit dem verbreiteten Schweigen maßgeblicher Führungskräfte über ihre Vergangenheit, Fortwirken von NS-geprägten Vorstellungen in der Beamten-, Richter- und Lehrerschaft durch Mangel an Entnazifizierung, bis hin zum Bau der Berliner Mauer 1961, unsere Ängste während des ,Kalten Krieges', bis hin zur 68er Bewegung und dem Niedergang der DDR 1989/90 nachzuvollziehen und besser zu verstehen.«

Digitales Erinnern mit Games, Apps & Co?

Workshop für Lehrkräfte

Mo, 29. April

17:00 – 19:00 Uhr

Körber-Stiftung

Digitale Medien, insbesondere Games, gehören zum Alltag von Jugendlichen. Wie alle Medien transportieren auch sie gesellschaftliche Konzepte und bestätigen oder hinterfragen die Ansichten ihrer Anwender:innen. Nicht zuletzt vermitteln sie vielfach Geschichtsbilder und sind damit - ob gewollt oder ungewollt - auch ein Teil von gesellschaftlicher Erinnerung. Als solche eröffnen sie gerade für den Schulunterricht neue Möglichkeiten zur Diskussion, zur Quellenkritik und zur Introspektion. Eigentlich. Denn so alltäglich diese Medien sind, so sehr fehlen sie noch im Unterricht.

Neue Games, Apps, Augmented und Virtual Reality Angebote oder Social Media Kampagnen, die gezielt zur Auseinandersetzung mit erinnerungskulturellen Themen entwickelt werden, sollen helfen, diese Lücke zu schließen.

Der gemeinsame Workshop wird sich anhand solcher Beispiele damit auseinandersetzen, wie ein gelungener Einsatz dieser Medien aussehen kann und welche Bedarfe es seitens der jeweiligen Akteur:innen gibt.

Ein Workshop von Markus Bassermann, Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte und Felix Fuhg, Programmleiter eCommemoration Körber-Stiftung.

Anmeldung für Lehrkräfte unter

Videos des Schulprojekts »Familiengeschichten aus der NS-Zeit« zur Woche des Gedenkens Hamburg-Mitte

Bewegende Interviews von Hamburger Schüler:innen mit der Zeitzeugin Esther Bejarano und Angehörigen der 2., 3. und 4. Generation.

Persönliche Familiengeschichten berühren – diese Erfahrung haben auch die SchülerInnen der Klosterschule und der Theatergruppe des Helmut-Schmidt-Gymnasiums im Rahmen der Woche des Gedenkens 2020 gemacht. Selbst in der 4. Generation können uns die Auswirkungen der eigenen Familiengeschichten beschäftigen. Eine Interviewreihe mit Gesprächspartner:innen aus jüdischen Familien, Familien im Widerstand und Familien von NS-Tätern.

ARBEITSBLATT ab Klasse 9 für den Unterricht

Zu den InterviewsWeitere Seiten: