Infothek

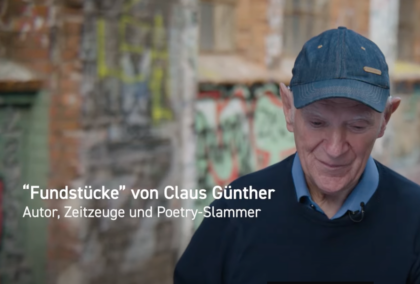

Der Hamburger Claus Günther ging mehr als 25 Jahre als Zeitzeuge in Schulen und berichtete von seiner Kindheit in der NS-Zeit. Außerdem war er Poetry Slammer und nahm regelmäßig in Hamburg an Wettbewerben teil. In seinen Poetrys beschäftigte er sich mit der Nach-/Kriegszeit und seiner Lebensgeschichte. Claus Günther ist im März 2025 gestorben.

Ein multimediales Projekt zur Gegenwartsrelevanz von Familiengeschichten in der Zeit des Nationalsozialismus

https://waswillstdutun.de/

Die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs prägt Menschen überall auf der Welt. Mit dem Workshop #WaswillstDutun? möchten wir Schüler:innen ermutigen, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen und den Austausch mit anderen zu suchen.

Auch wollen wir sie darin bestärken, sich aktiv an der Gestaltung des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft zu beteiligen.

#WaswillstDutun? setzt auf den Prozess des Sich-Begegnens und des Kennenlernens anderer Perspektiven. Denn der Austausch mit anderen kann helfen, die eigenen Gedanken und Emotionen zu ordnen. Neue Perspektiven kennenzulernen kann es erleichtern, die eigene zu reflektieren.

#WaswillstDutun? ist ein Projekt der KZ-Gedenkstätte-Neuengamme.

Der Workshop wird in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. angeboten.

Magazin TIDE Aktuell von Bita Shakoori (Redaktion: Katrin Jäger) vom 27.06.2022

Auszeichnung der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte für Zivilgesellschaftliches Engagement

In Memoriam Esther Bejarano

Mit dem Hauptpreis "Verantwortung – damals und heute" 2022 zeichnet die Jury das Jahrzehnte lange kontinuierliche Engagement gegen das Unrecht im Nationalsozialismus von Helga Obens aus. Ihre beharrliche Erinnerungsarbeit reicht von der Gründung des Arbeitskreises „Bücherverbrennung – Nie wieder!“ 1981 über den „Zug der Erinnerung“, der 2008 in Hamburg an die Deportation von mehreren hunderttausend Kindern erinnerte, bis zur Beteiligung an Mahnwachen und der Namenlesung auf dem Joseph-Carlebach-Platz („Jeder Mensch hat einen Namen“). Ihre konstruktive Rolle im Zuge der Mediation zum Projekt Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof führte zuletzt im Januar 2022 dazu, dass das Dokumentationszentrum ein eigenes Haus am Ende des Lohseparks erhält. 16 Jahre lang stand sie im Vorstand des Auschwitz-Komitees neben Esther Bejarano, mit der sie seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft verband. Der Hauptpreis ist dotiert mit 2.000 Euro.

Mit dem Förderpreis "Verantwortung – damals und heute" 2022 werden Jürgen Kinter und Gerhard Brockmann für das Filmprojekt „Vier gegen Hitler – Auf den Spuren der Helmuth-Hübener-Gruppe“ ausgezeichnet. Der Film dokumentiert die Lebens- und Widerstandsgeschichte der Helmuth-Hübener-Gruppe in der NS-Zeit, zugleich zeigt er das vielfältige Engagement von Jugendlichen und Erwachsenen, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Das filmische Vermächtnis ist damit auch ein aktueller Beitrag zu einer aktiven und kreativen Gedenk- und Erinnerungskultur. Der Förderpreis ist dotiert mit 500 Euro.

Der Jury des Preises "Verantwortung - damals und heute" 2022 gehören an:

Die Preisverleihung fand am 3. Mai 2022 im Innenhof des Museums für Hamburgische Geschichte statt.

Gedenkfeier der Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm

Eindrücke der Gedenkfeier für die ermordeten 20 Kinder und 28 Erwachsenen, die in der Nacht vom 20. auf den 21. April 1945 bon der SS ermordet worden waren. Familienangehörige der ermordeten Kinder aus Israel, den USA, Frankreich, Belgien und Deutschland nahmen teil, darunter auch die Holocaust-Überlebenden Tatiana und Andra Bucci.

Die Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm wurde 1979 von Angehörigen der ermordeten Kinder und Hamburger Bürgern gegründet, u.a. von dem Journalisten Günther Schwarberg, der das Verbrechen 1979 durch eine Artikelserie im Magazin STERN sowie mehreren Publikationen einer breiten Öffentlichkeit bekannt machte. Durch aufwendige Recherche fand Schwarberg Angehörige der ermordeten Kinder. 1980 gründete die Vereinigung die Gedenkstätte Bullenhuser Damm und 1983 wurde ein Rosengarten mit Gedenksteinen angelegt. Seit mehr als 40 Jahren organisiert die Vereinigung die jährliche Gedenkfeier am 20. April und hält den Kontakt zu den Angehörigen. Seit 1999 ist die Gedenkstätte eine Außenstelle der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. 2011 wurde die Gedenkstätte umgebaut und eine neu konzipierte Ausstellung eröffnet. Seit 2017 gibt es eine mobile Ausstellung der Vereinigung, die in Schulen gezeigt werden kann.

Das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg hat einen gemeinsam mit der Kulturbehörde Hamburg entwickelten digitalen Stadtplan zu Orten jüdischer Kultur veröffentlicht. Die digitale Version verzeichnet über 200 Orte historischen und gegenwärtigen jüdischen Lebens im gesamten Hamburger Stadtgebiet und verknüpft sie zugleich mit weiterführenden Angeboten, insbesondere mit Beiträgen in der Schlüsseldokumente-Edition. Eine Menübox ermöglicht das Filtern der Orte nach bestimmten Themenkategorien. Entdecken Sie selbst und begeben Sie sich auf (unbekannte) Spuren jüdischen Lebens!

Der Audiowalk führt zu Orten in der Hamburger Innenstadt. An verschiedenen Stationen kann mit Hörspielen, Gedichten und Lesungen erfahren werden, was an den Orten geschah. Der Audiowalk dauert etwa 90 min Hörzeit und ist 2,1 km Wegstrecke lang.

Ein Projekt der Vereine und Initiativen VVN-BdA Hamburg, AG Neuengamme, Auschwitz-Komitee, Deserteurbündnis, Initiative Dessauer Ufer, DGB Jugend, Hamburger Bündnis gegen Rechts, Jugendrat, Kein Schlussstrich, Lelka & Mania.

Das Stadtteilarchiv Hamm wurde 1987 gegründet und hat über die Jahre ca. 30.000 historische Fotografien aus dem Stadtteil zusammengetragen – darunter auch zahlreiche Bilder von Privatpersonen. So gelangten im Jahr 2000 auch die Fotografien von Manfred Rendsburg und seiner Familie ins Archiv: Manfred Rendsburg war auf die Ausstellung „Juden in Hamburg“ aufmerksam geworden und ist mit den Mitarbeitenden ins Gespräch gekommen. Anschließend luden sie ihn zu einem Interview ein. Stephanie Kanne gibt einen kurzen Einblick in die Lebensgeschichte der in Hamm ansässigen Familie.

»Die ›Identitären‹ sind […] vor allen Dingen ein mediales Phänomen und eine gar nicht so schwer zu durchschauende PR-Nummer. Allerdings eine, die deutlich an Relevanz gewonnen hat – weil Journalisten so aufgeregt darüber berichten.« Das sagte der Journalist Daniel Erk über das Phänomen der ›Identitären Bewegung‹ in der Hochphase der Medienaufmerksamkeit (2016–2018). Doch wie gelang es den rechtsextremen Aktivist:innen, dass die Medien an ihren Erfolg mitgeschrieben haben?

Marie Rodewald ist Doktorandin an der Universität Hamburg und forscht zu Präsentation und Inszenierung von Geschlecht auf den social media Kanälen der ›Identitären Bewegung‹. In ihrem Vortrag beschäftigt sie sich mit ebendieser Frage: Warum haben die Medien so aufgeregt berichtet? Welche »Trigger« wussten die Identitären zu bedienen, damit sie in den Fokus des medialen Interesses gelangen? Einen Fokus legt sie in ihrem Vortrag dabei auf die Praxen des Aufmerksamkeitsmanagements, die ikonischen Fotografien und emotionale sowie professionalisierte (PR-)Kampagnen. Anhand von Werbe- und Imagebildern wird gezeigt, wie Atmosphären auf Instagram kreiert werden kann und was »Gender« damit zu tun hat.

Zahlreiche Projekte, an denen Student:innen, Nachwuchs-Wissenschaftler:innen und junge Engagierte aus der Erinnerungskultur aktuell arbeiten, beschäftigen sich mit den Folgen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Die Akteur:innen tragen damit aktiv zu einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft bei. In dieser Reihe soll ihnen und ihren Projekten, Vorhaben und Forschungen eine Plattform gegeben werden, um sie einer breiteren Öffentlichkeit – auch abseits der Universitäten und Fachbereiche – zugänglich zu machen.

In den Straßen St. Paulis erinnern zahlreiche Gedenktafeln und Stolpersteine an den Terror zur Zeit des Nationalsozialismus. Ebenso präsent ist aber auch das Spektrum der Gegenwehr.

Weitere Seiten: