Diskussion/Gespräch | Film

Über- und Weiterleben // Filmraum und Gespräch

Gedenkstätte Bullenhuser Damm , Bullenhuser Damm 92-94, 20539 Hamburg

kostenlos

Programm:

17:00 Uhr: “Mendel Schainfelds zweite Reise nach Deutschland” von Hans-Dieter Grabe

/ 43 min

19:00 Uhr: „Pizza in Auschwitz“ von Moshe Zimmermann / 64 min

21:00 Uhr: "Nicht verRecken" von Martin Gressmann / 110 min

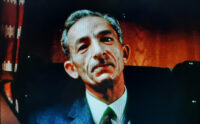

Pizza in Auschwitz

Der 52-minütige Dokumentarfilm „Pizza in Auschwitz“ von Moshe Zimmermann, dem Sohn von Holocaust-Überlebenden, erzählt in eindringlicher Offenheit von der Reise einer Familie und den qualvollen Erinnerungen eines über 70-jährigen Mannes, der einst in Auschwitz inhaftiert war. Der Film zeigt, dass der Holocaust und die traumatischen Erfahrungen, die damit verbunden sind, nicht nur die direkten Überlebenden beeinflussen, sondern auch deren Nachfahren. Er beleuchtet damit einen intergenerationalen Konflikt. Diese Dokumentation einer beeindruckenden Reise stellt das gewohnte Verständnis von Erinnerungskultur auf den Kopf. Danny Chenoch (74) hat 5 Vernichtungslager überlebt, darunter auch Auschwitz und hat diese Orte, an denen er seine Kindheit verlor, nach Ende des Krieges bereits mehrmals besucht. Nun will er eine solche Reise mit seinen Kindern machen und zum Abschluss eine Nacht in seiner alten Pritsche in Auschwitz verbringen. So begibt sich Danny zusammen mit seinem Sohn und seiner Tochter, die von der Idee nicht allzu begeistert sind, und einem Filmteam auf den Weg nach Auschwitz.

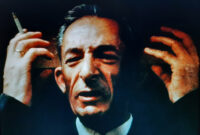

Mendel Schainfelds zweite Reise nach Deutschland

Der Filmemacher Hans-Dieter Grabe fährt Zug mit dem Holocaust-Überlebenden Mendel Schainfeld von Oslo nach München, weil dieser dort zu einer ärztlichen Untersuchung muss, in der Hoffnung, bescheinigt zu kriegen, dass seine Belastungen groß genug sind, um eine höhere Rente zu erhalten – als Ausgleich für die Arbeit, die er wegen der unbewältigten KZ-Zeit unfähig zu leisten ist. Der dreiviertelstündige Film ist ein einzigartiges Dokument: ein poröser Körper, ganz Stimme, in dem eine Schuld mit sich ringt, die doch die Leute empfinden müssten, die in der sonnenbeschienenen Landschaft hinter dem Fenster des Zugabteils leben; dass er sich fast entschuldigt dafür, nicht das Deutschland erlebt zu haben, von dem sein Vater ihm vorgeschwärmt hat; dass er leidet am Umstand, einem Toten im KZ das Brot genommen zu haben oder an der Tatsache, für die Sowjets nach Kriegsende nur ungenau übersetzt haben zu können (der Unterschied zwischen «Kriminal-» und «Geheimpolizei»), trotz all der Geschichten, mit denen sich Deutsche nach 1945 auf ‹Mitläufer› geschminkt haben, und der Bereitschaft der Siegermacht, Schuldige zu identifizieren. Selbst dafür, keinen Hass zu empfinden auf seine Peiniger, entschuldigt sich Schainfeld noch, auch wenn ihm das vielleicht ein Wohlgefühl verschaffen könnte: «Aber ich schaffe es leider nicht.»

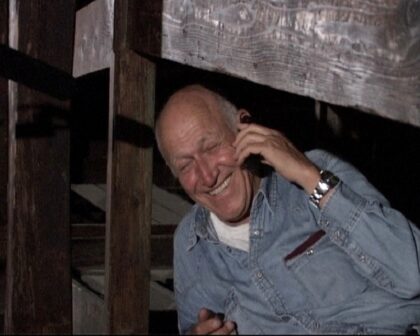

Nicht verRecken

Immer weiterlaufen, um mit dem Leben davonzukommen… Anfang 1945 werden überall dort, wo die Front in die Nähe der Konzentrationslager kommt, Gefangene Richtung Westen getrieben. Häftlinge aus den Lagern Sachsenhausen und Ravensbrück müssen bis zu 250 Kilometer marschieren. Anfang Mai werden die Überlebenden der Tortur in Raben Steinfeld bei Schwerin, in Ludwigslust, in Plau am See und noch weiter nördlich von der Roten Armee und der US-Armee befreit.

Über sieben Jahrzehnte später folgt Regisseur Martin Gressmann („Das Gelände“) den Hauptrouten der Todesmärsche durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, an denen heute 200 Gedenktafeln stehen. In seinem Film „Nicht verRecken“ lässt er die letzten, heute hochbetagten Zeugen zu Wort kommen. Einige von ihnen sprechen zum ersten Mal darüber. Sie erinnern sich an ein Grauen, das nicht verschwindet. Wie weit muss man zurückschauen, um zu verstehen, wie stark das Vergangene mit dem Heutigen verknüpft ist?

Trailer: hier

Salon und Filmraum:

Das Gebäude in Rothenburgsort, das 1944/45 als Außenlager des KZ-Neuengamme diente, ist heute in Teilen eine Gedenkstätte, die v.a. an die dort kurz vor Kriegsende von der SS ermordeten 20 jüdischen Kinder und 28 Erwachsenen erinnert. Abgesehen von einer Kita sind weite Flächen des Hauses jedoch seit Jahrzehnten ungenutzt. Für vier Tage aktivieren wir diesen Leerstand als einen Raum zum Reden, Zuhören und Filme schauen – samt einer Ausstellung zum Spannungsfeld „Gedenkorte und Stadtentwicklung“.

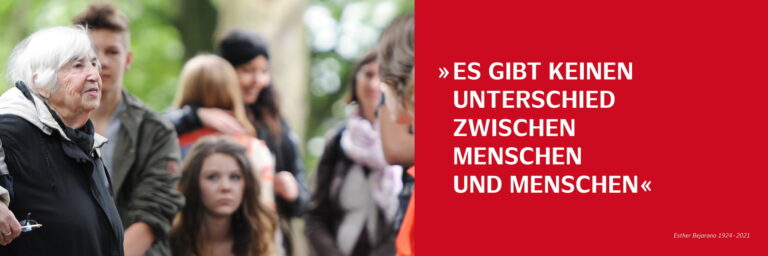

Der aktuelle Rechtsruck mit seinen west- und ostdeutschen Ausprägungen verschiebt die gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsökonomien in einer Weise, dass ohnehin marginalisierte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Und das alles geschieht innerhalb des Kontextes neoliberaler Stadtentwicklung, in denen Räume des Austauschs eher weniger als mehr werden und Gedenkorte in erster Linie über Besucher*innenzahlen bewertet und als Tourismusziele geratet werden. Gedenkorte sind erkämpfte Räume. Erkämpft von betroffenen Communities, Initiativen, Angehörigenverbänden und Allys für die “Gesellschaft”, die Allgemeinheit, in langwierigen Prozessen. Die Frage nach der Notwendigkeit und der Ausgestaltung von Erinnerungsorten muss stets am konkreten Ort aktualisiert werden. Die Debatte über eine künftige, darüber hinausgehende Nutzungsform, die Zugänglichkeit und historische Bedeutung des Ortes mit einbezieht, gilt es im Kontakt miteinander zu führen.

Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, wie gemeinwohlorientierte, soziokulturelle und stadtteilbezogene Zukünfte im Spiegel der Vergangenheit projiziert werden können.

Mehr Informationen hier

Veranstalter

Sa 26.04.25

17:00 Uhr

Gedenkstätte Bullenhuser Damm

Bullenhuser Damm 92-94

20539 Hamburg

kostenlos